いつも坂上デンタルオフィスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

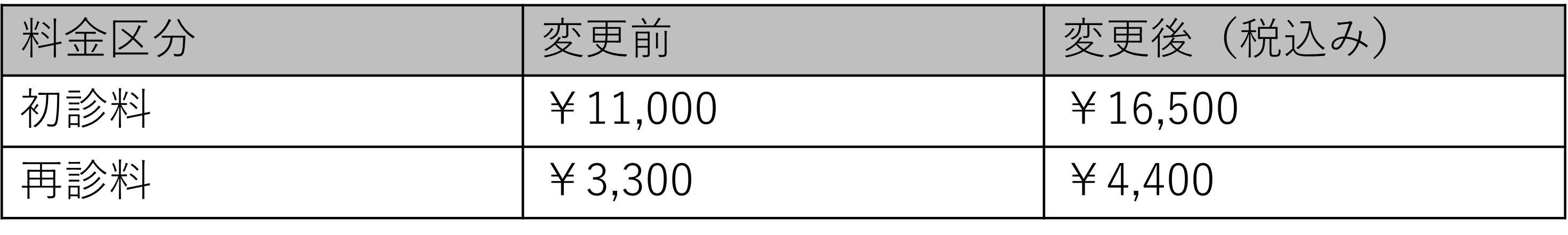

近年の材料費の高騰により、2025年4月1日以降、初診料・再診料を改定させていただくことになりました。患者様にはご負担をおかけしますが、より良い治療を提供するため、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

料金改定の詳細

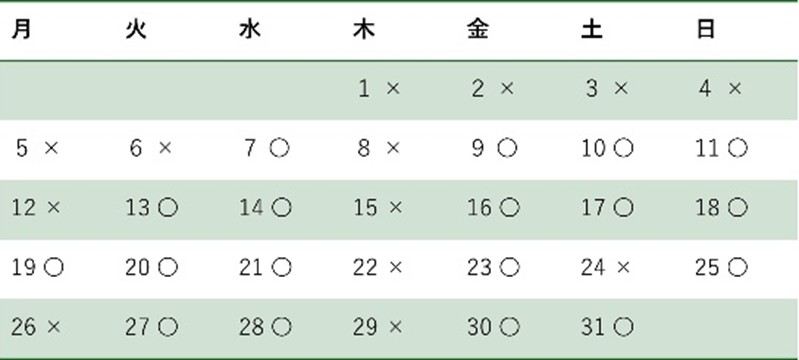

なお、4月1日より一律にではなく、治療開始のタイミングや来院履歴によって判断させていただきますので、ご来院の際にご確認ください。

今後も皆様に安心して治療をお受けいただけるよう努めて参ります。

何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

坂上デンタルオフィス

院長 坂上 斉