根管治療(歯の神経の治療)は、

「何回も通う必要がある」「痛みが落ち着いたから一旦やめた」

といった理由から、治療が途中で中断されてしまうケースが見られます。

しかし、根管治療は途中でやめた場合にこそトラブルが起こりやすい治療でもあります。

この記事では、

- 根管治療を途中でやめると歯の中で何が起きているのか

- 「開けっ放し」の状態がなぜ問題になるのか

- 中断後に治療を再開すると難しくなる理由

について、できるだけわかりやすく解説します。

根管治療は「途中まで」では意味がありません

根管治療は、

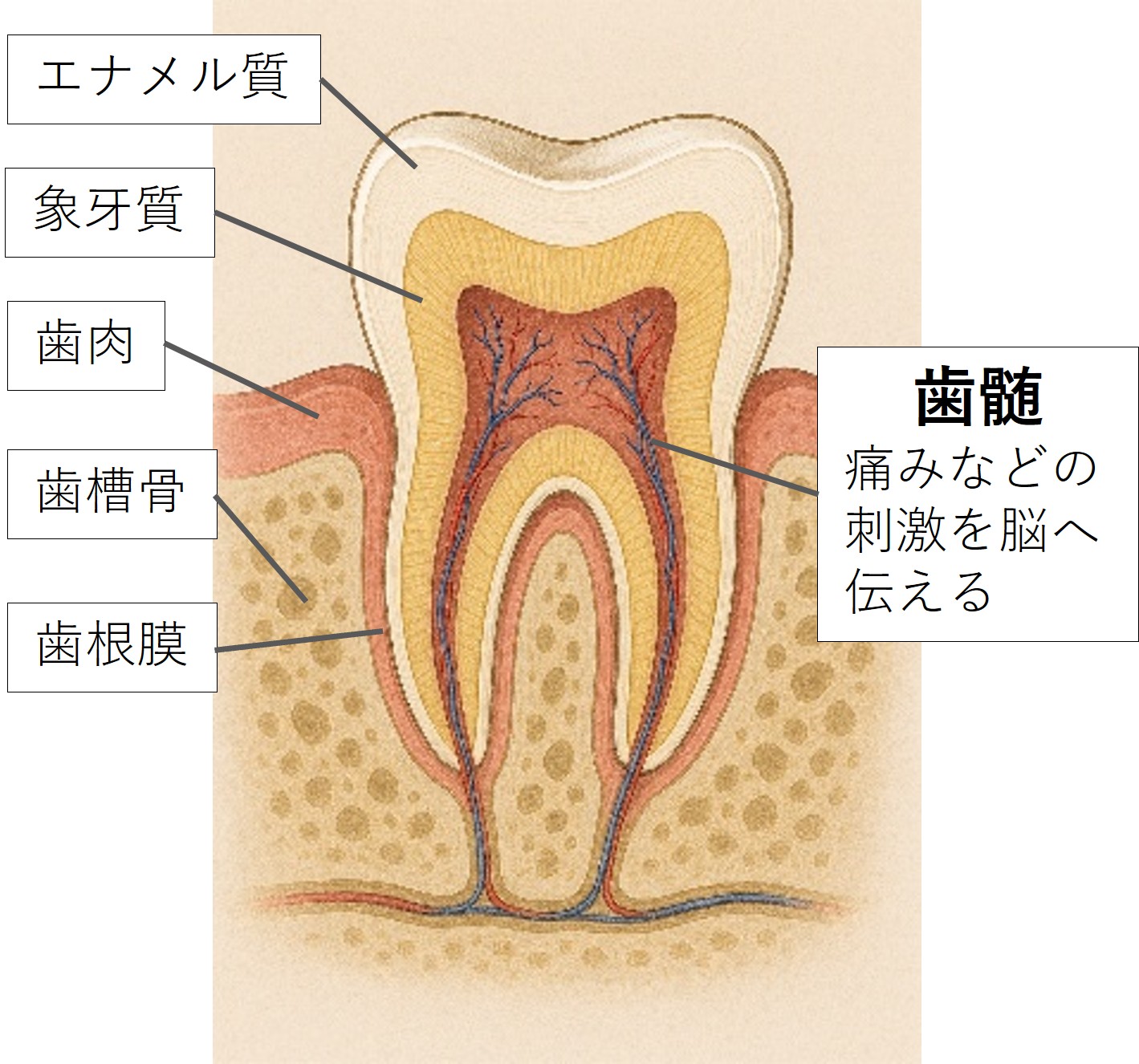

① 感染した神経や汚れを取り除く

② 根の中を洗浄・消毒する

③ 細菌が入らないように密閉する

という一連の工程すべてがそろって初めて成立する治療です。

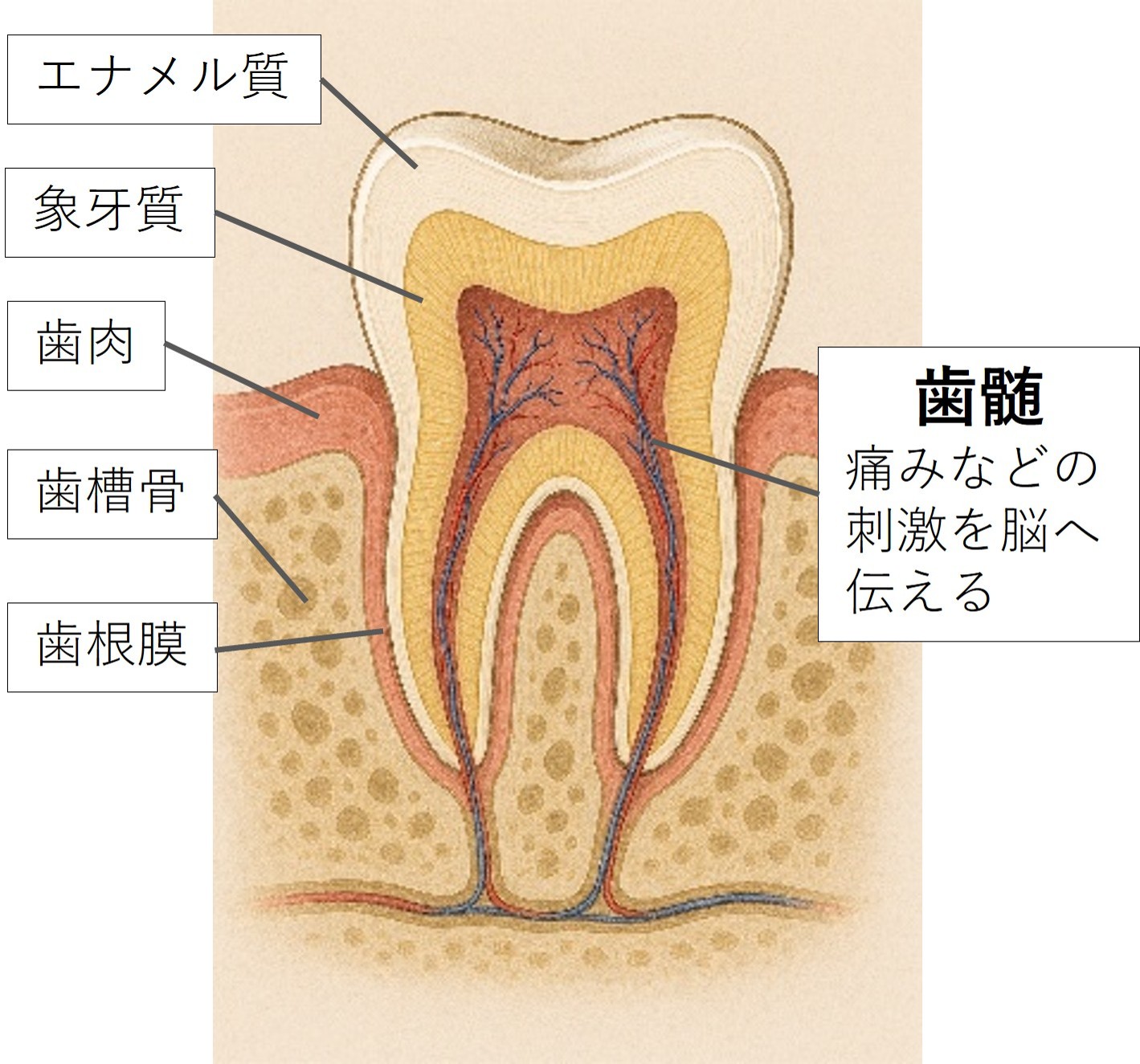

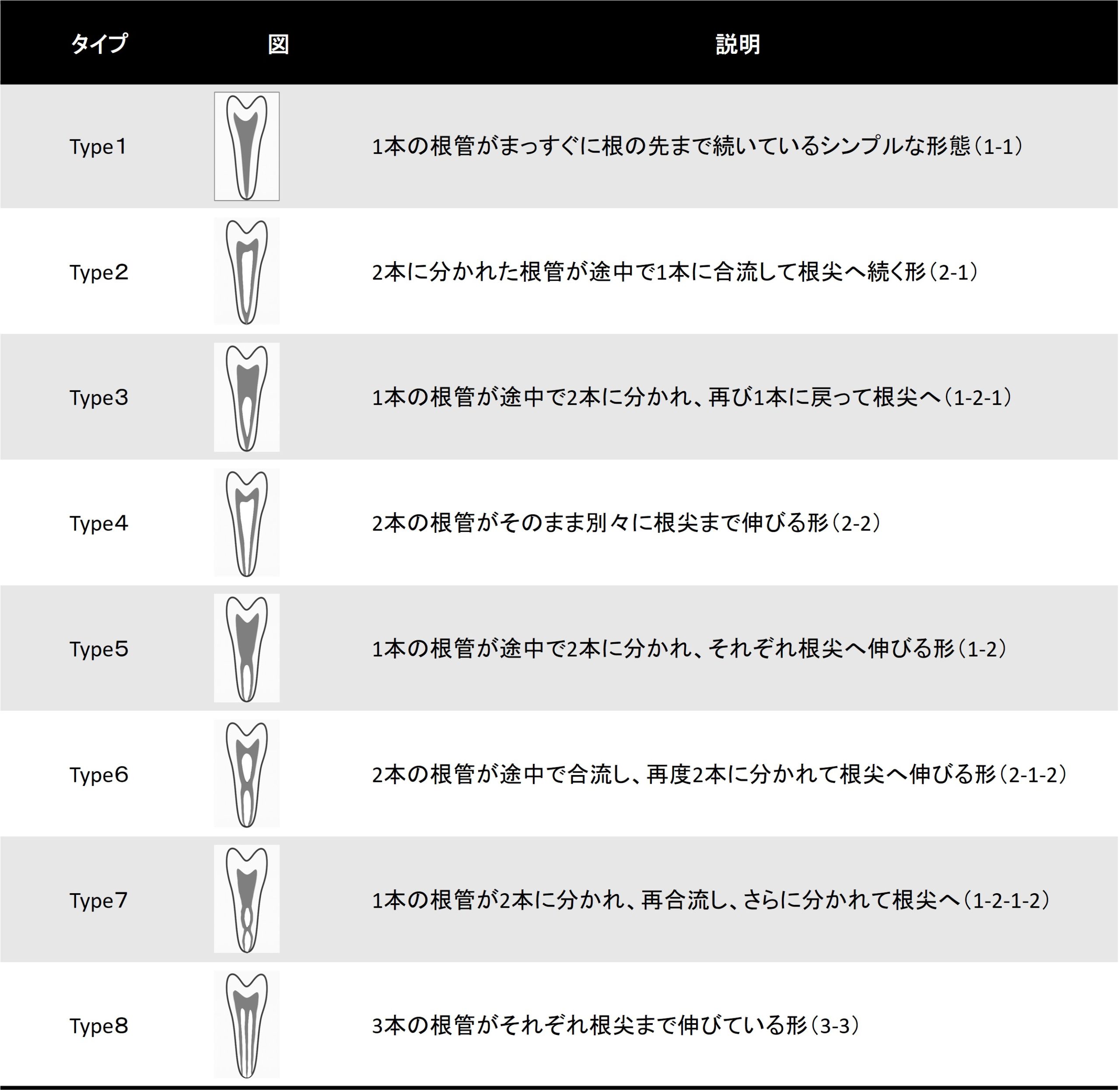

歯の根の中は非常に複雑な形をしており、

一般的な歯科医師が、保険診療の範囲内で、1回のみの治療で完了させるのは、非常に困難な場合が多いのが実情です。

症例によっては、条件が整えば1回で根管充填まで行うこともありますが、

多くの場合は、経過を確認しながら複数回に分けて治療を進めていくことになります。

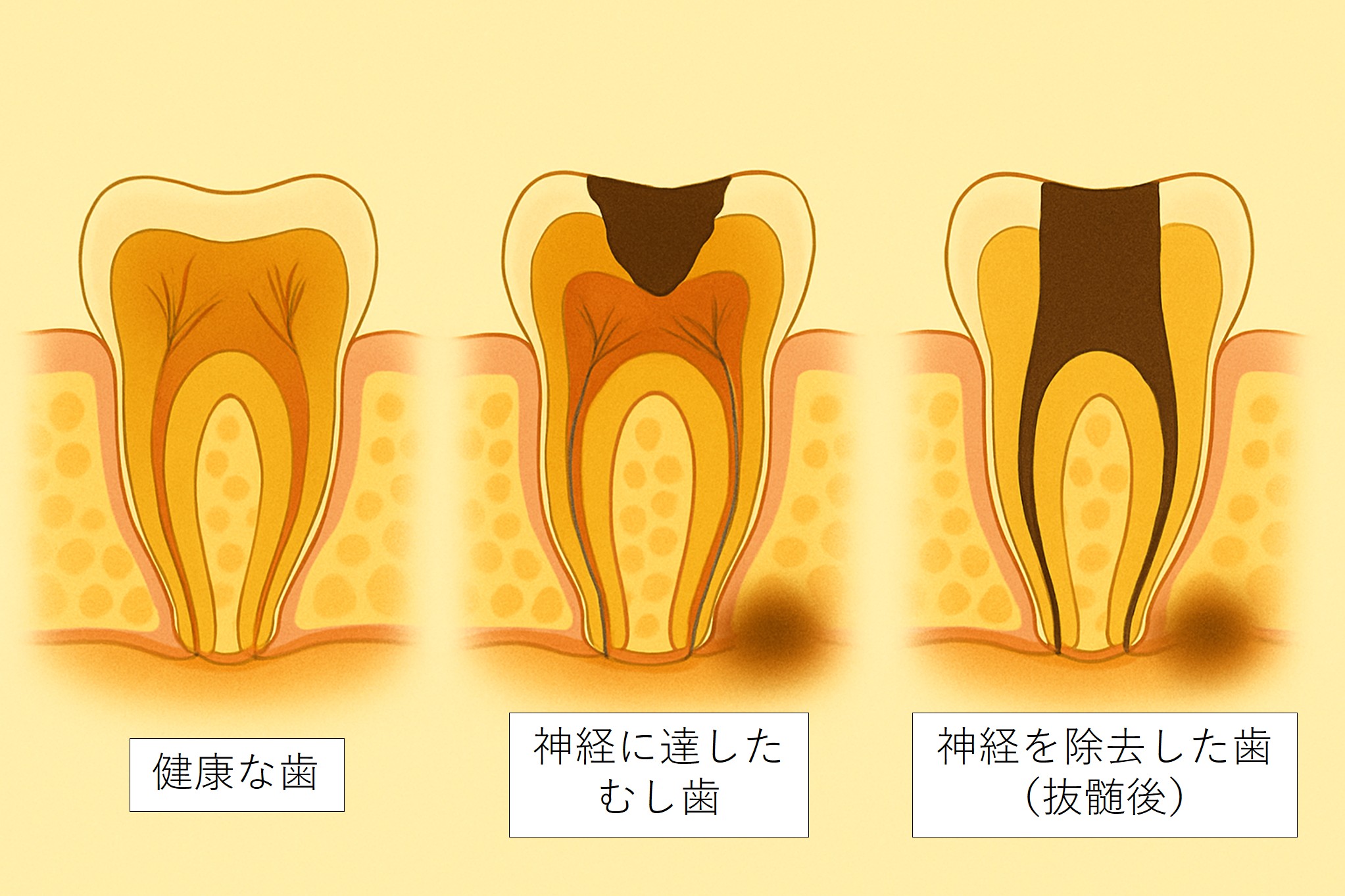

このうち、③の「密閉」まで完了していない状態は、

実は「治療中」というよりも、感染しやすい不安定な状態にあります。

「開けっ放し」の歯の中で起きていること

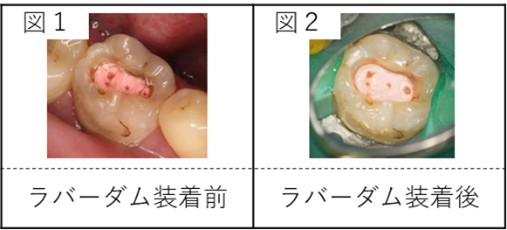

根管治療の途中で、

- 仮のフタが取れたままになっている

- 通院をやめてしまった

- 痛みがなくなったので様子を見ている

といった状態になると、歯の中では次のようなことが起こります。

● 唾液と一緒に細菌が入り続ける

口の中には常に多くの細菌が存在しています。

歯の中が開いた状態では、唾液と一緒に細菌が根の奥まで入り込むことになります。

● いったんきれいにした根管が再汚染される

治療途中でどれだけ丁寧に清掃していても、

密閉されていなければ、その効果は失われてしまいます。

● 痛みがなくても感染は進行する

神経を取った歯は、痛みを感じにくくなります。

そのため、自覚症状がないまま感染が進行していることもあります。

根管治療を途中でやめたあとに起こりやすい症状

中断後、しばらくしてから次のような症状が出ることがあります。

- 噛むと違和感や痛みが出る

- 歯ぐきが腫れる

- ニキビのような膿の出口(フィステル)ができる

- 何度も同じ場所が腫れたり引いたりを繰り返す

- レントゲンで根の先に黒い影が見える

これらは、根の先に炎症や感染が起きているサインです。

治療を中断していた期間が長くなると

治療を中断していた期間が長くなるほど、

歯や根管内の状態が変化し、治療の選択肢が限られてしまうことがあります。

● 治療が複雑になる

治療を中断している間に、根管内の状態が変化し、再治療の際に根管の確認や洗浄が難しくなる場合があります。

また、感染が長期間残った状態が続くことで、歯の根の先だけでなく、周囲の歯ぐきや骨にも炎症が及び、歯周病のリスクが高まることがあります。

その結果、根管治療だけでは十分な改善が得られない状態に進行してしまうこともあります。

● 通院期間が長くなる

再感染や根管内の状態悪化が認められると、洗浄・消毒をより慎重に行う必要があり、

治療回数や通院期間が増えることがあります。

● 費用の負担が大きくなる

治療内容が複雑になることで、処置回数や使用する器材が増え、

結果的に費用の負担が大きくなる可能性があります。

● 痛みや腫れが長引く

中断期間中に感染が進行している場合、

治療を再開しても痛みや腫れがすぐに落ち着かず、症状が長引くことがあります。

痛みや腫れの様子を見ながら、段階的に治療を進める必要が出てくることもあります。

● 抜歯が必要になる可能性が高まる

根管治療を行った歯は、神経や血管を除去し、歯を削っているため、

健康な歯に比べて脆くなる傾向があります。

治療途中の状態で放置されると、噛む力が一部に集中する場合もあり、

歯の根にひびが入ったり、割れてしまう(歯根破折)ことが起こる場合があります。

歯根破折が確認された場合、

歯を残すことが難しくなり、抜歯を選択せざるを得ないケースもあります。

「痛くないから大丈夫」は通用しません

根管治療の途中で、

「痛みがなくなったから治ったと思った」

と感じる方もいらっしゃいます。

しかし、

痛みは一時的に治まっても、細菌が完全に除去されているとは限りません。

仮のフタ(仮封)は一時的な処置であり、

長期間にわたって細菌の侵入を完全に防ぐものではありません。

もし根管治療を中断してしまった場合

- 仮のフタが取れてしまった

- 以前の根管治療を途中でやめている

- 症状はないが、治療途中の歯がある

このような場合は、

症状がなくても一度きちんと診査を受けることが大切です。

レントゲンやCTで状態を確認することで、

- 治療の再開が可能か

- 追加処置が必要か

- 経過観察でよいか

を判断することができます。

まとめ

根管治療は、

歯の寿命を延ばすために重要な治療のひとつです。

- 1回の治療だけで完了するケースは限られている

- 痛みがなくなっても、治療が完了したとは限らない

- 中断すると治療が難しくなる可能性がある

「途中で止まっている治療がある」「放置してしまっている歯がある」

という方は、抜歯になる前に一度ご相談ください。

【関連記事】こちらもあわせてご覧ください

👉 【初診ってそんなに時間がかかるの?】丁寧な診断と納得できる治療のために

👉 【むし歯治療したはずの歯に起きていたこと】痛みもない奥歯の診断結果

日付: 2026年1月30日 カテゴリ:コラム, 根管治療, 院長ブログ and tagged 再根管治療, 根管治療, 歯のトラブル, 歯の神経の治療, 歯を残す治療