世田谷区・二子玉川で根管治療を専門に行っている坂上デンタルオフィスの坂上斉です。

「昔むし歯治療をしたから、この歯はもう大丈夫」

そう思っている方は多いかもしれません。

今回の患者さんも、以前に治療した奥歯について「特に痛みもないし、違和感もない」とおっしゃっていました。

しかし、実際に口腔内を確認すると、詰め物の境目に汚れがたまりやすく、歯ぐきには歯周ポケットも確認されました。

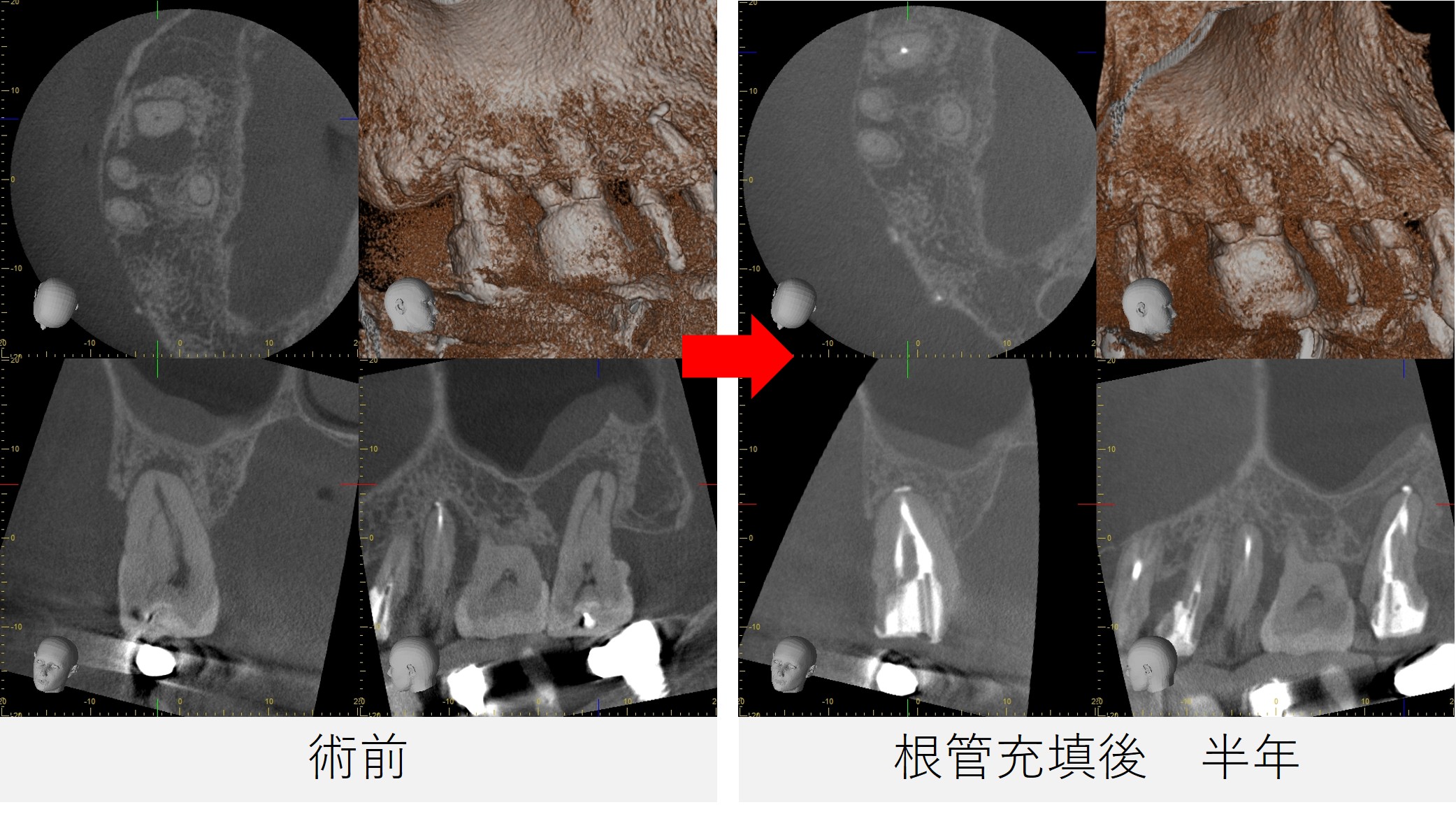

念のためCTを撮影したところ、レントゲンでは映っていなかった骨の欠損や、上顎洞への影響まで明らかになったのです。

痛みがなくても、過去に治療した歯の内部で病変が静かに進行していることがあります。

ではなぜ、「しっかり虫歯を治療したはずの歯」が、根の治療が必要なほど悪化してしまうことがあるのでしょうか?

本文では、その理由と背景をくわしくご紹介します。

初診時の状態: 痛みのない奥歯に広がる影

経緯・主訴

当院では、右上3番・4番・5番の根管治療をすでに行っていた患者さんです。

今回あらたに主訴となったのは、右上7番(第二大臼歯)。この歯は過去にむし歯治療を受けており、CR(コンポジットレジン=歯科用プラスチック)による詰め物が施されていました。

患者さんは「噛んでも痛くないし、特に違和感もない」とおっしゃっており、外見上も大きな問題はなさそうに見えたため、当初はこの歯について、CR下のむし歯を除去したうえで、神経を残す修復処置を行う予定でした。

しかし、詰め物の適合状態や清掃性にやや不安があったため、慎重に確認する必要があると判断し、詳細な診査を進めることとなりました。

所見:診査所見とCT画像から分かった骨の欠損

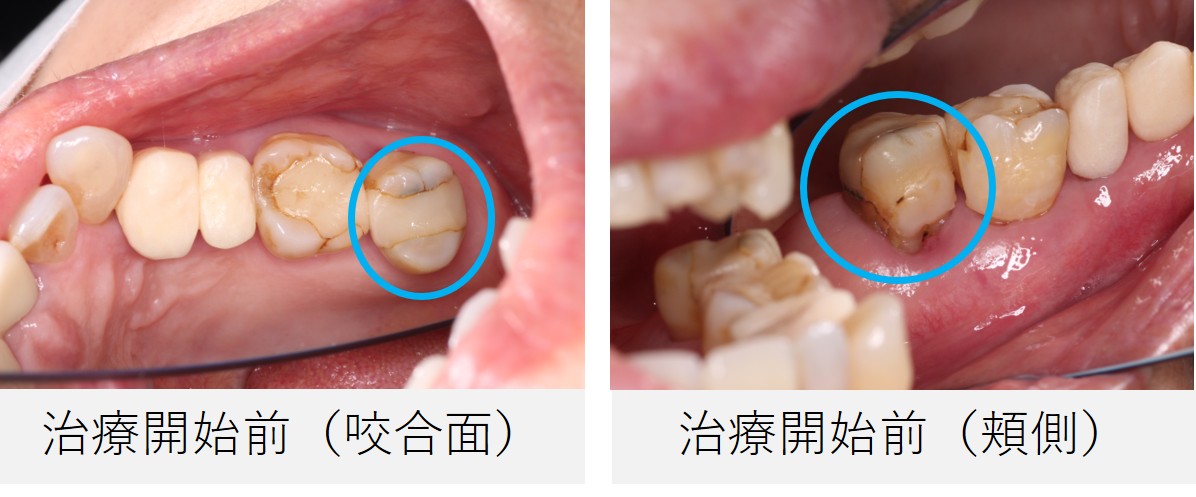

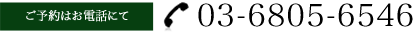

▲初診時の口腔内写真(青丸で示す部分:主訴の歯・詰め物下が黒くなっている)

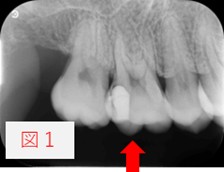

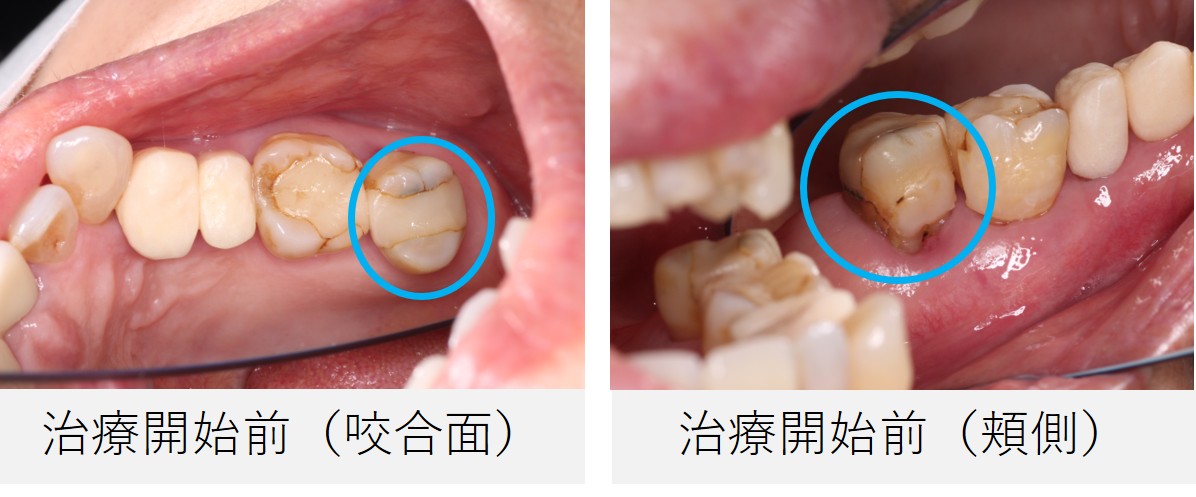

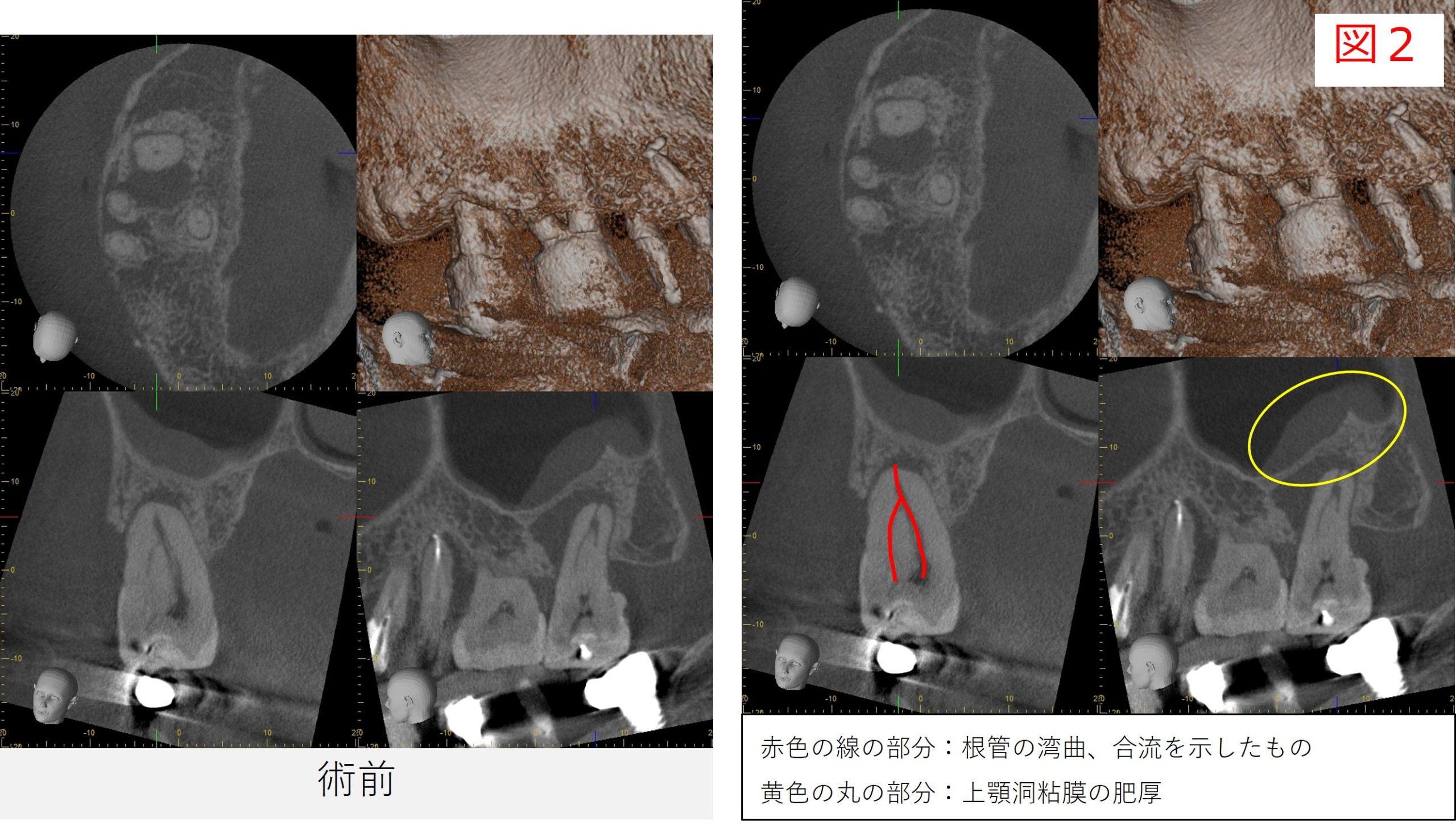

▲初診時のレントゲン・CT画像

● 口腔内診査

歯と歯ぐきの間の溝(歯周ポケット)を調べてみると、歯の奥側の部分を中心に、3〜5mmとやや深くなっている場所がありました。

このようにポケットが深くなっている場合、歯ぐきの内側で炎症や骨の吸収が進んでいる可能性があります。

また、歯に詰めてあったプラスチック(コンポジットレジン)の適合もあまり良くなく、詰め物の境目に汚れがたまりやすい状態になっていました。

詰め物が歯ぐきの下まで入り込んでいたため、歯ブラシではしっかりと汚れが落とせず、虫歯や歯周病が進行しやすい環境になっていたと考えられます。

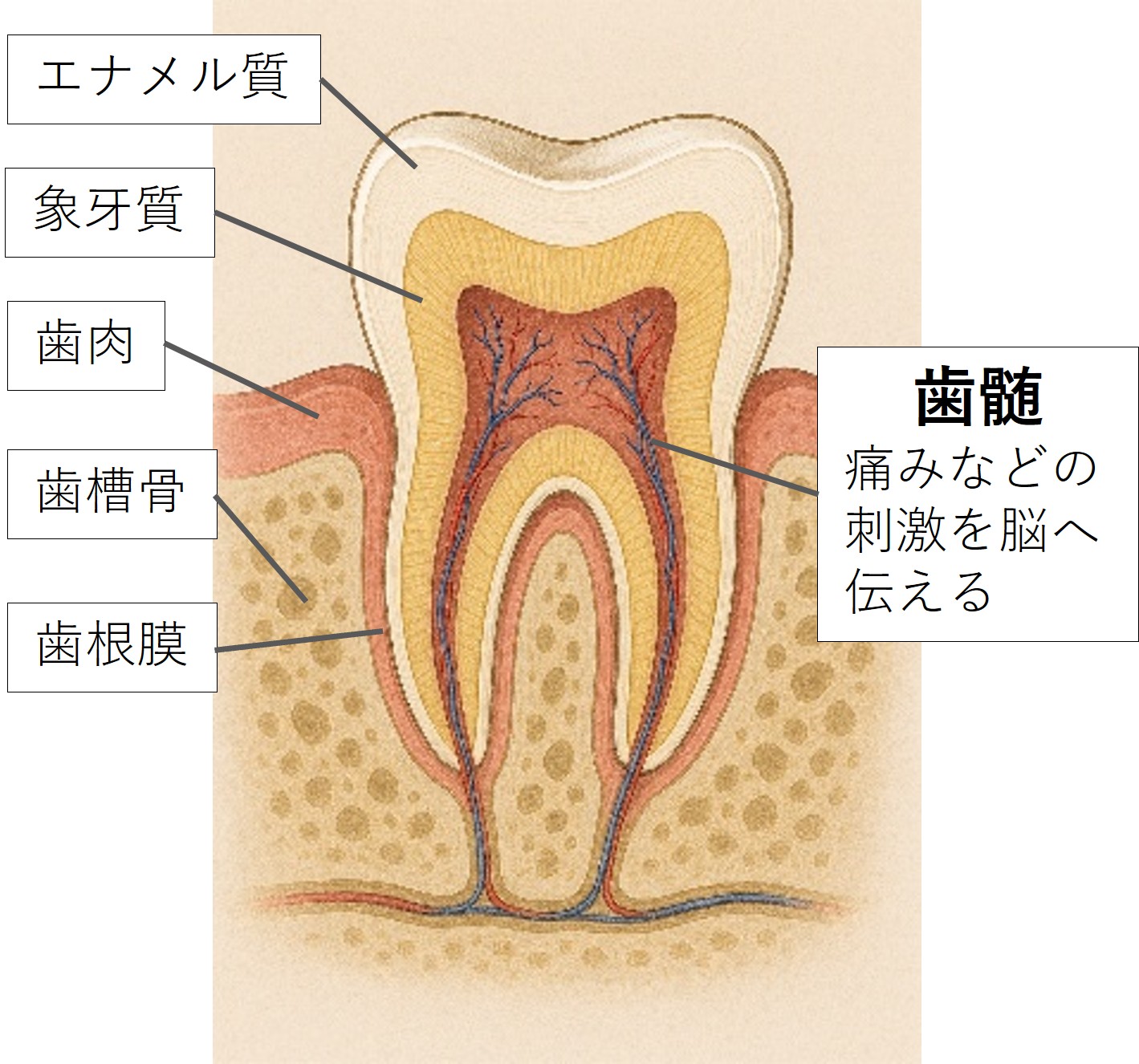

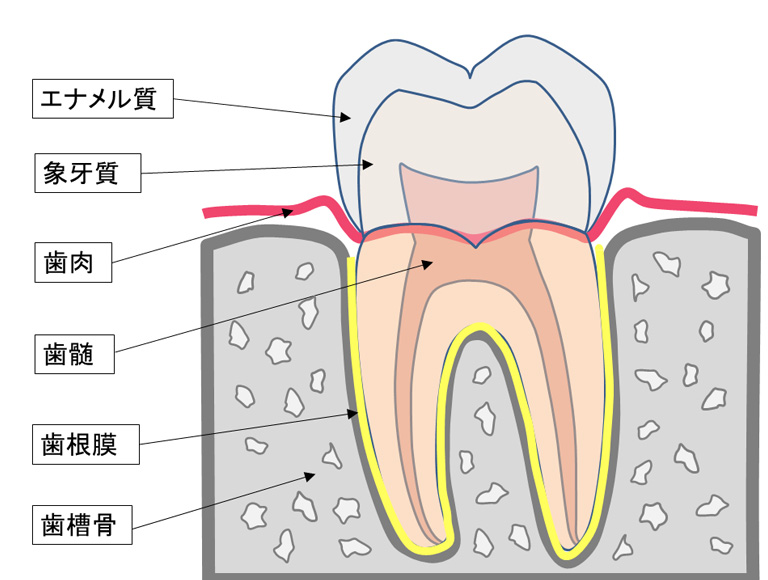

歯周ポケットとは?

歯と歯ぐきの間にできる溝のことで、通常は1〜2mm程度が正常範囲とされています。

しかし、炎症や汚れの蓄積などにより深くなってしまうと、細菌が内部に侵入しやすくなり、歯周病や歯の根の病変につながるリスクが高まります。

今回のようにポケットが3〜5mmと深くなっている場合は、病変が進行している可能性があり、精密な検査や治療が必要となります。

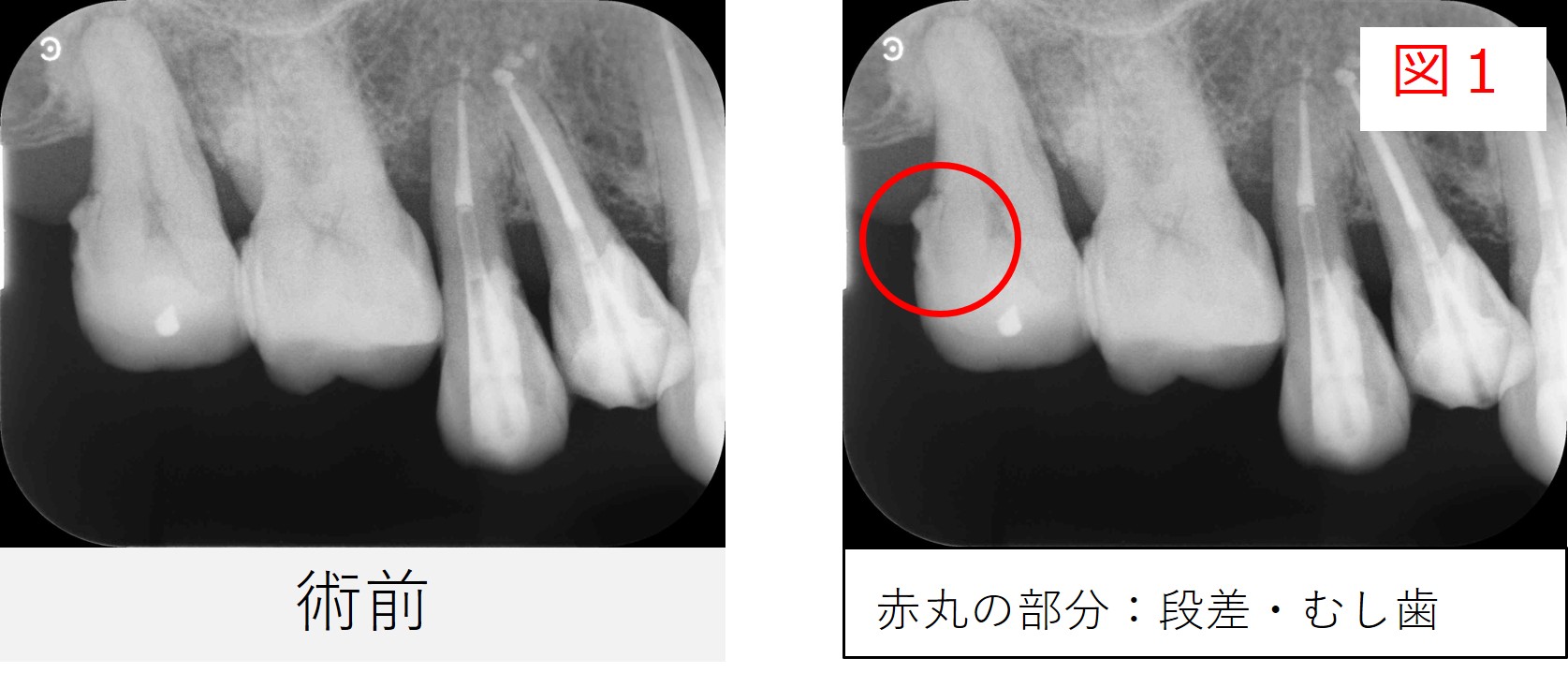

● レントゲン・CT画像所見

レントゲンでは、はっきりとした異常は確認できませんでした。

これは、奥歯の周囲はあごの骨が厚く、病変が映りにくいためです。特に根の先にあるような小さな変化や、周囲の骨の状態などは、レントゲン画像だけでは見逃されてしまうことがあります。

しかし、CT検査を行ったことで、はじめて病変の存在が明らかになりました。

歯の根の先から手前の根にかけて、広範囲に黒い影(骨が失われている部分)が見つかり、これは根の周囲で炎症や感染が進んでいることを示しています。

また、歯のすぐ上にある上顎洞(副鼻腔)の粘膜も厚くなっており、歯の病気が上顎洞にまで広がっている可能性が考えられました。

さらに、この歯の根は少し複雑な形をしており、複数の根管が途中でつながり、根の先で1本になるタイプであることも分かりました。

こうした根の構造は、病変が広がりやすく、レントゲンだけでは診断が難しいケースです。

今回のように、レントゲンでは見逃されがちな変化も、CTを活用することで正確に把握することができました。

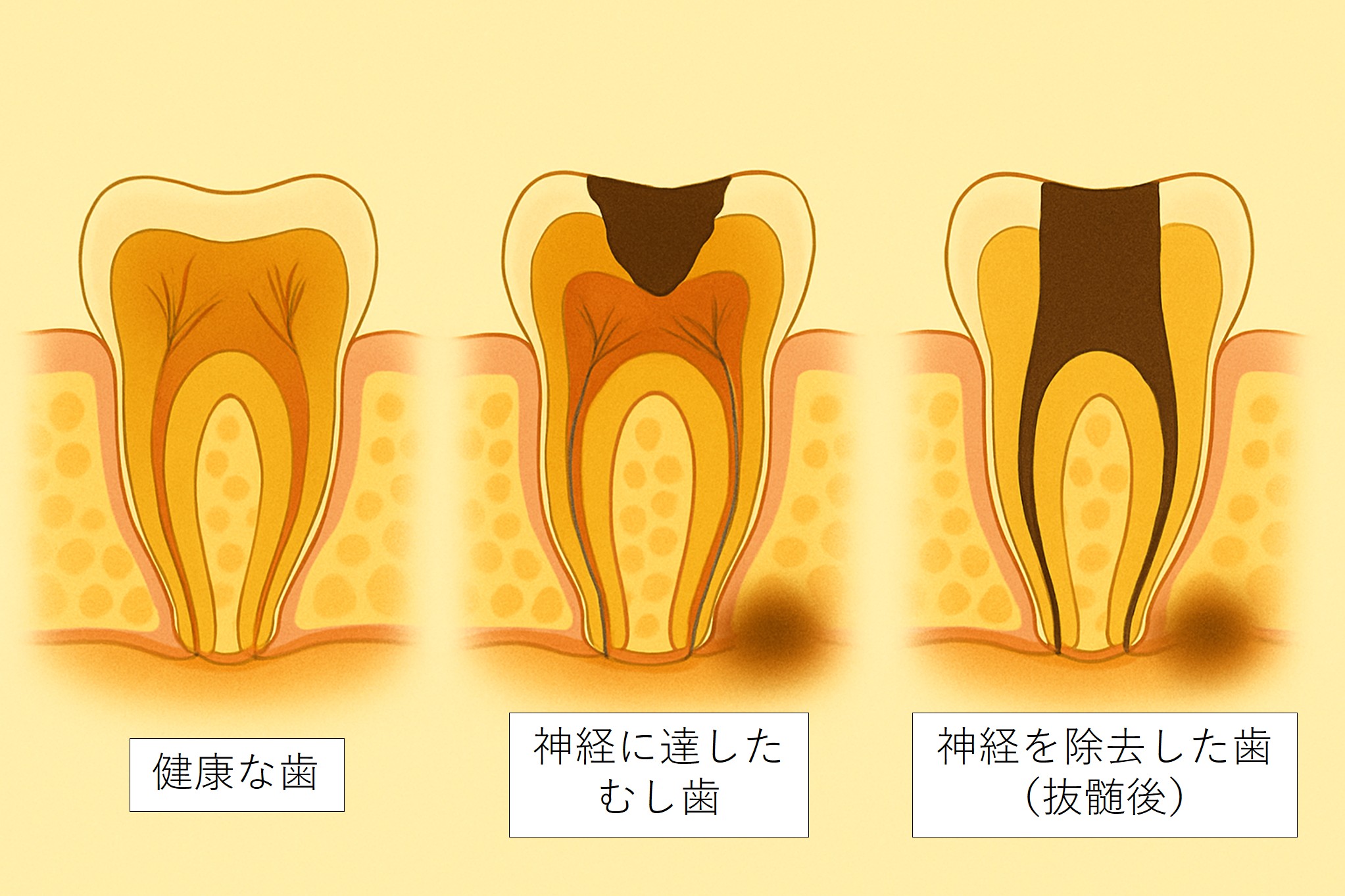

これらの所見から、歯の神経はすでに死んでいる(失活)と判断し、治療方針を神経を残す処置から”歯の神経を抜く=根管治療”へと切り替えることになりました。

複数の根管が1つに合流する歯の注意点

1.感染が広がりやすい

複数の根が途中でつながり、根の先で1本になるタイプの歯では、どれか1つの根で感染が起こると、ほかの根にも一気に広がってしまうおそれがあるのです。

2.病変が進行するまで気づきにくい

根の形が複雑な歯は、レントゲンでは異常が見えにくく、症状が出にくいまま進行することがあります。実際、今回のケースでもCTを撮ってはじめて、歯の根の先の大きな骨の欠損が見つかりました。

3.治療が難しいことがある

根の中が合流している場合、根管の清掃・消毒が難しくなることがあります。特に、合流部がカーブしていたり狭かったりすると、器具が届かず、感染が取り切れないリスクもあるため注意が必要です。

4.治るまでに時間がかかることがある

複雑な根の構造では、治療に加えて、病変が治るまでの時間も長くかかることがあります。

CTなどでしっかり確認しながら、数ヶ月〜半年単位での経過観察を行うことが大切です。

治療の経過:CTで把握した形態をもとに根管治療を実施

治療1回目

- 治療に先立ち、前述のCT撮影を行い、レントゲンでは確認できなかった骨の欠損や根の形態を把握しました

- 麻酔を行ったうえで、ラバーダム(ゴム製のシート)を装着しました

- 可能な限り健康な歯質を残すため、マイクロスコープで確認しながらCR(コンポジットレジン)を慎重に除去しました

- むし歯も丁寧に除去し、黒く見えていても軟らかくなっていない部位については着色と判断し、削りすぎないよう配慮しました

- 歯に隔壁(唾液が入り込まないようにし、歯の補強も兼ねた人工的な壁)を作製しました

- 最後に仮封を行い、次回から本格的な根管治療に入る準備が整いました

治療2回目

- 自覚症状はなく、痛みの訴えはありませんでしたが、歯周ポケットは深いままでした

- 麻酔を行ったうえで、ラバーダムを装着しました

- 4本ある根管すべてを根の先端まで丁寧に清掃(根管治療)しました

- CT画像で予測していた通り、4本の根管が根の先端で1つに合流する形態を確認しました

- 根管内に薬剤(根管治療中に根の中に一時的に入れる薬)を入れ、仮封を行いました

治療3回目

- 痛みや違和感などの症状は引き続きなく、歯周ポケットも前回と同様の深さ(約3mm)でした

- 麻酔を行い、ラバーダムを装着しました

- 根管内部の状態を再確認し、最終的な洗浄を行いました

- 4本すべての根管に根管充填(薬剤で密封する処置)を行いました

- そのままポスト(支柱)とコア(土台)を築造しました

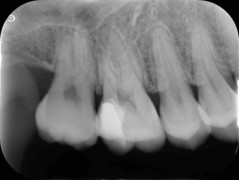

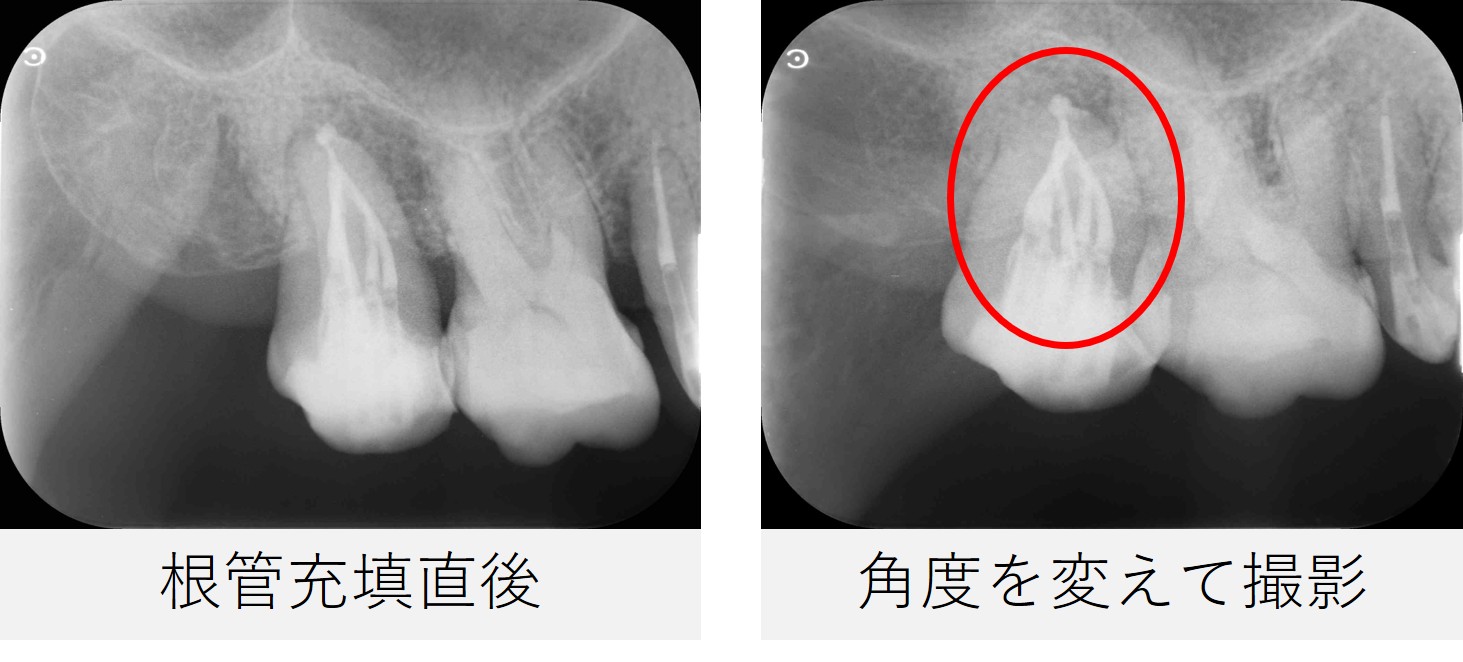

- レントゲンを撮影し、根の先端までしっかりと充填されていることを確認しました

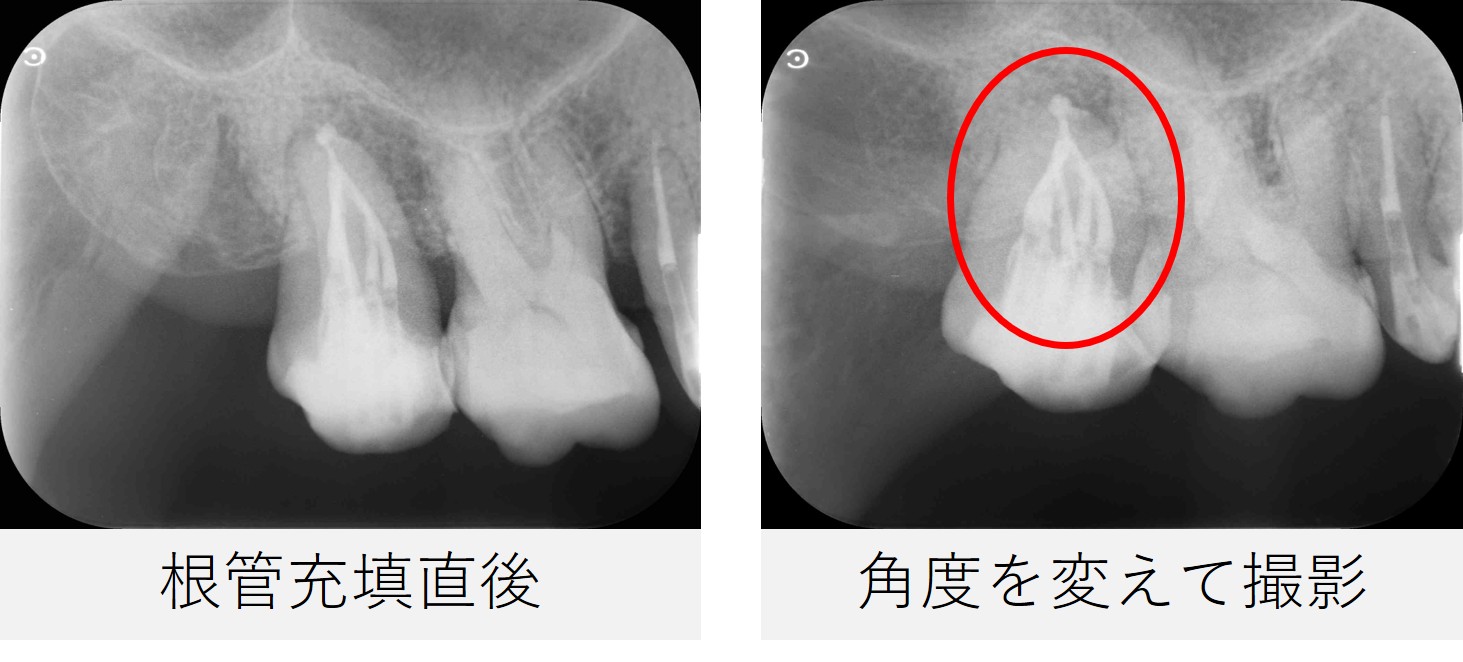

▲根管充填直後のレントゲン画像

レントゲン写真を2方向から撮影し、角度を変えることで、重なって映りやすい根管も含め4本すべての根管にしっかりと充填材が行き届いていることを確認しました。

治療4回目

- 引き続き、痛みや違和感の訴えはありませんでした

- 歯周ポケットは前回同様、約3mmの状態を維持していました

- 土台の形を整え、仮歯を作製し仮着しました

今後の経過を慎重に観察していく方針としました

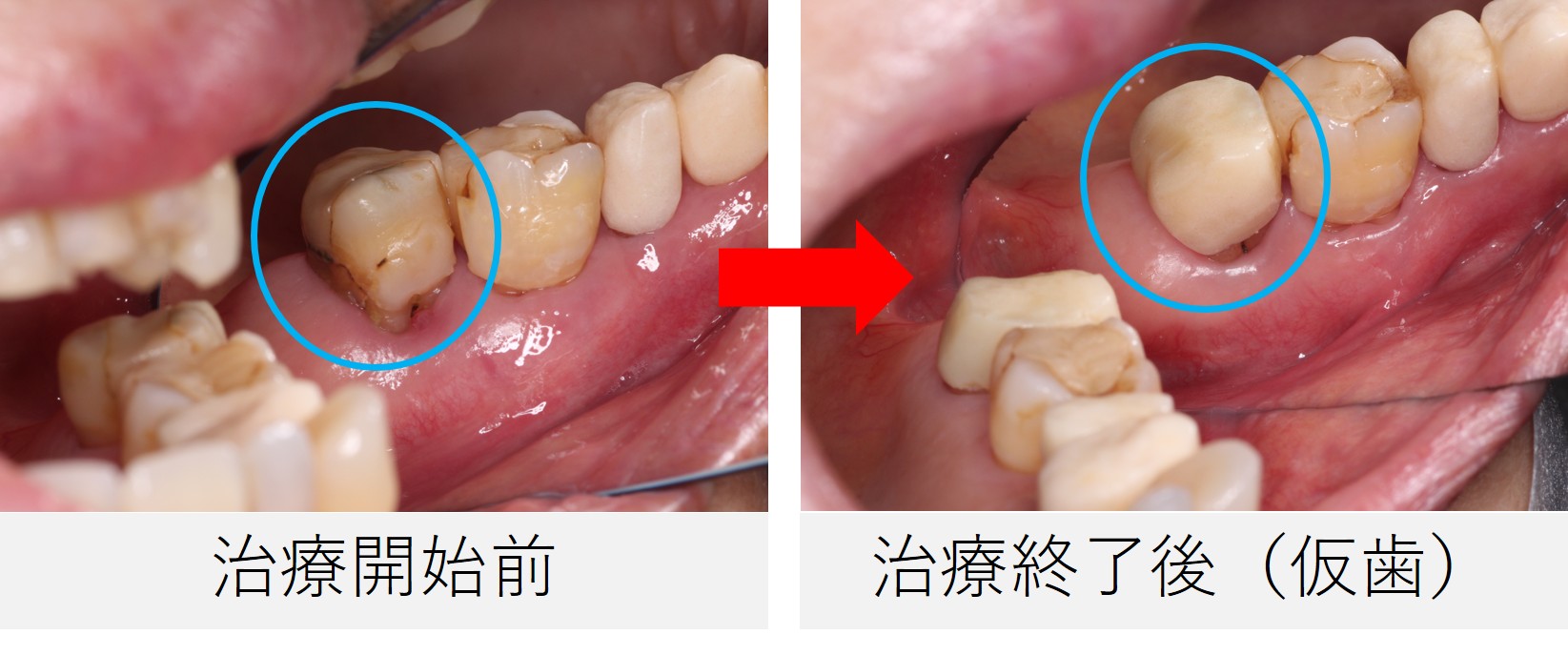

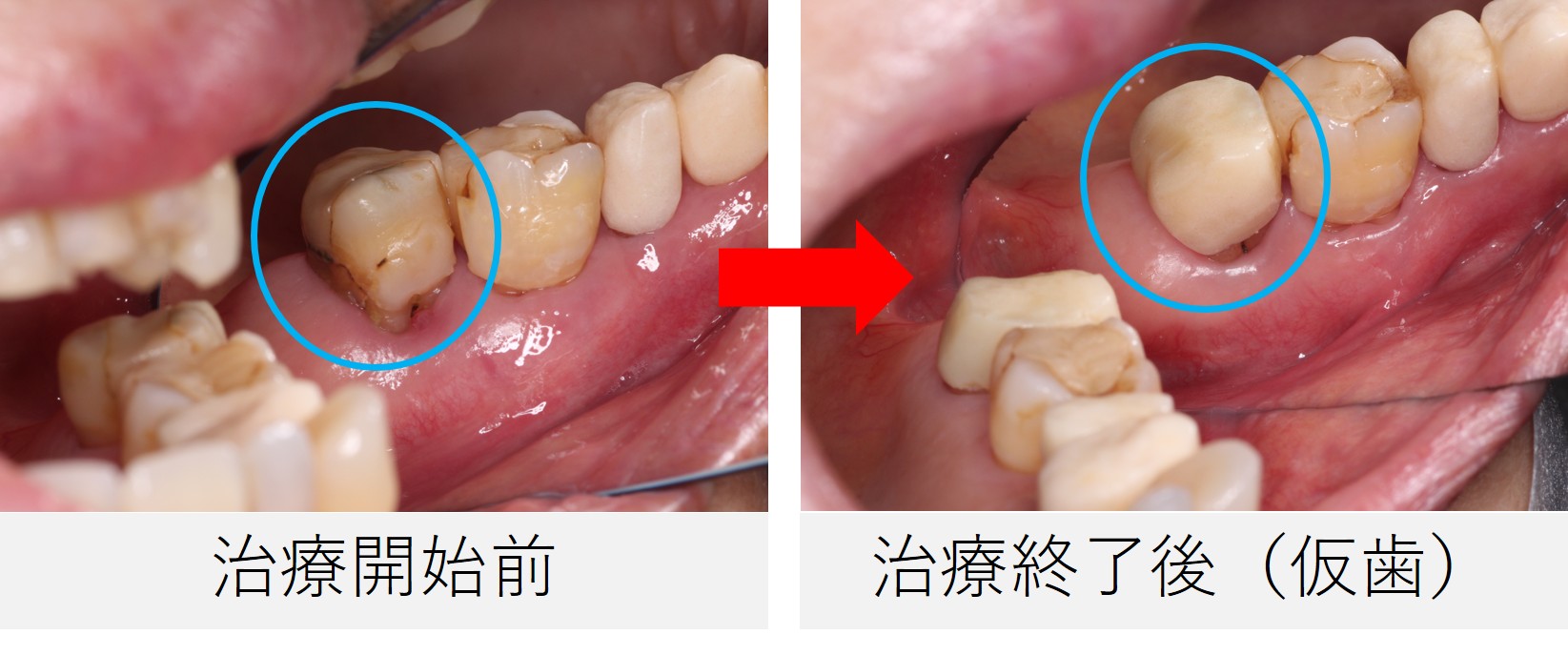

▲治療開始前と治療終了後(仮歯)の口腔内写真

経過観察

根管充填後は、画像と症状の両面から経過を確認していきました。

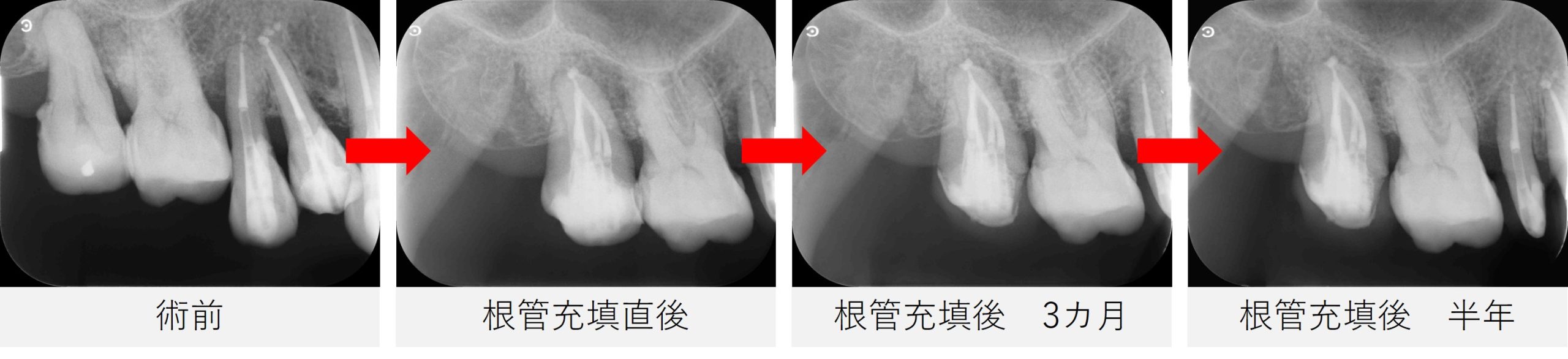

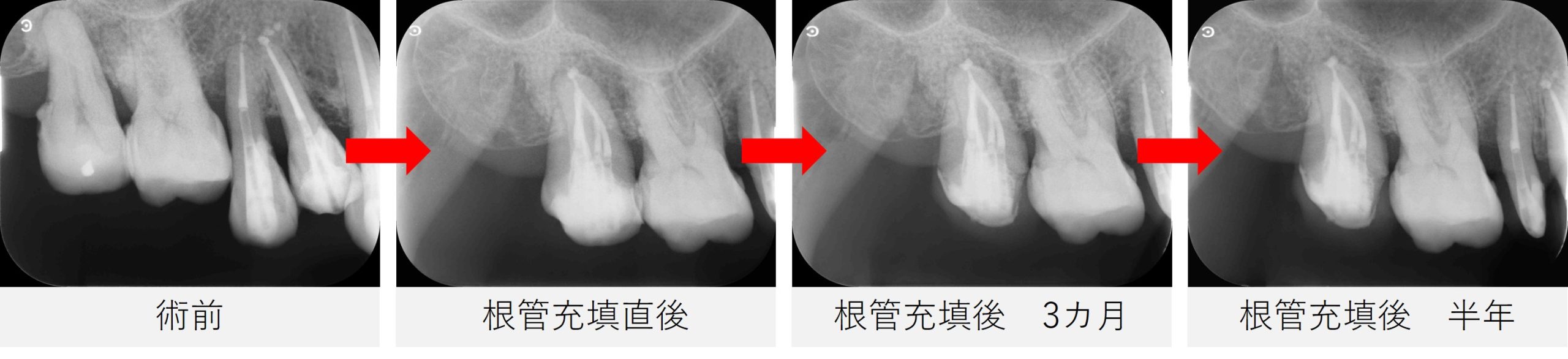

▲レントゲンでの経過

(術前、根管充填直後、根管充填後3カ月、根管充填後半年)

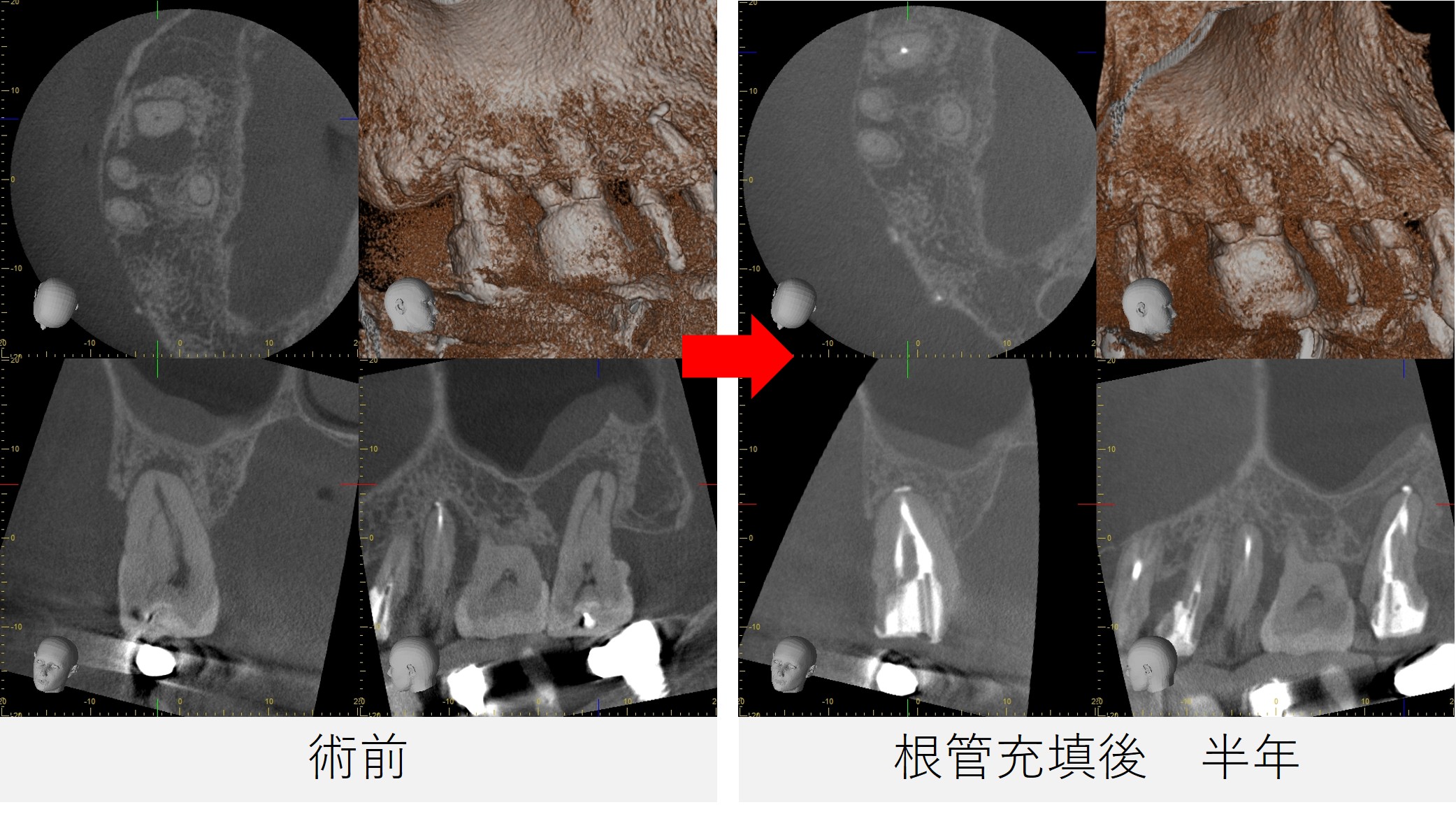

▲CT画像での経過(術前、根管充填後半年)

根管充填から3か月後

- 痛みや違和感などの自覚症状はなし

- この期間中にかかりつけ医にて2回のクリーニングを実施

- 歯周ポケットの状態:遠心部で4mmの深さを認める

- レントゲン撮影を実施:骨の状態に明らかな悪化は見られず、経過は良好

- 今後の対応:

→6カ月後にCT撮影を行い、より詳細な状態を確認予定

→歯周ポケットのさらなる改善には、根管治療以外のアプローチが必要と考えられる

根管充填から6か月後

- 引き続き痛みや違和感の訴えはなし

- 右側での咀嚼も問題なし

- レントゲンおよびCT撮影を実施:根尖部の骨欠損は明らかに改善

- 歯周ポケットの状態:遠心部など一部で骨欠損が残存、根管治療でのこれ以上の改善は困難と判断

- 今後の対応:

→歯周病に対する処置をかかりつけ医に依頼

→最終的な補綴処置もかかりつけ医院で実施予定

→患者さんにもその旨を説明し、治療の継続を依頼済み

まとめ:痛みがなくても精密検査でわかることがあります

今回の症例では、過去にむし歯治療した歯に症状がなかったにもかかわらず、CT検査によってはじめて根の先の骨の欠損が明らかになりました。

もし**「痛くないから大丈夫」と放置していたら**、感染がさらに進行し、歯を失うリスクが高まっていたかもしれません。

根管治療は見えない部分の治療だからこそ、正確な診断と丁寧な処置が必要です。当院では、マイクロスコープやCTなどの精密機器を活用し、再治療が必要な歯にも可能な限り対応しています。

治療後も、かかりつけ医と連携して経過観察やクリーニングを継続していくことで、良好な状態を維持することができます。

「昔治療した歯だから安心」と思っている方も、気になる点があればお気軽にご相談ください。

次回コラムについて

「治した歯がまた悪くなるなんて…」そんな疑問にお応えするコラムを、次回公開予定です。むし歯の再発について、わかりやすくご紹介します。

👉 初診のご予約はこちらから

当院ではCT診断やマイクロスコープを活用した精密な根管治療を、すべて自由診療にて行っています。

治療費用について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

👉 治療の費用についてはこちら

✅関連記事はこちら

👉【治療したはずの歯が痛む】再発した痛みと再根管治療で改善した症例

🦷 坂上デンタルオフィス

📍東京都世田谷区玉川3-14-8 3F

📞 03-6805-6546

最後までお読みいただきありがとうございました。

根管治療専門医による精密根管治療【坂上デンタルオフィス】

日付: 2025年9月16日 カテゴリ:むし歯治療, 根管治療, 症例, 院長ブログ and tagged CT診断, マイクロスコープ, むし歯, ラバーダム, 世田谷区, 再発, 東京, 根管治療, 歯の神経を抜く, 歯周ポケット, 精密根管治療, 黒い影